抹茶と日本の四季の関わり

四季が織りなす抹茶の変容—日本の風土と茶文化の深い結びつき

日本の茶文化において、抹茶と四季の結びつきは単なる美学を超えた深い哲学を持っています。茶葉の栽培から茶会の雰囲気まで、季節の移ろいは抹茶体験のあらゆる側面に影響を与えています。「一期一会」という茶道の精神は、まさに季節の一瞬一瞬を大切にする日本人の感性の表れといえるでしょう。

春の目覚め—新茶の季節

春は茶畑に新しい命が芽吹く季節です。4月から5月にかけて収穫される「一番茶」は、冬の間に蓄えた栄養を豊富に含み、最も香り高く味わい深い茶葉として珍重されます。茶道においても、この時期は「春茶会」が開かれ、新茶の香りと共に春の訪れを祝います。茶室に飾られる花も、桜や椿など春を象徴する花が選ばれ、茶碗も淡い色調のものが好まれます。

研究によれば、一番茶には旨味成分であるテアニンやカテキンが最も豊富に含まれており、一年で最も栄養価の高い時期とされています。実際、京都府茶業研究所の調査では、一番茶のテアニン含有量は二番茶と比較して約1.5倍高いことが示されています。

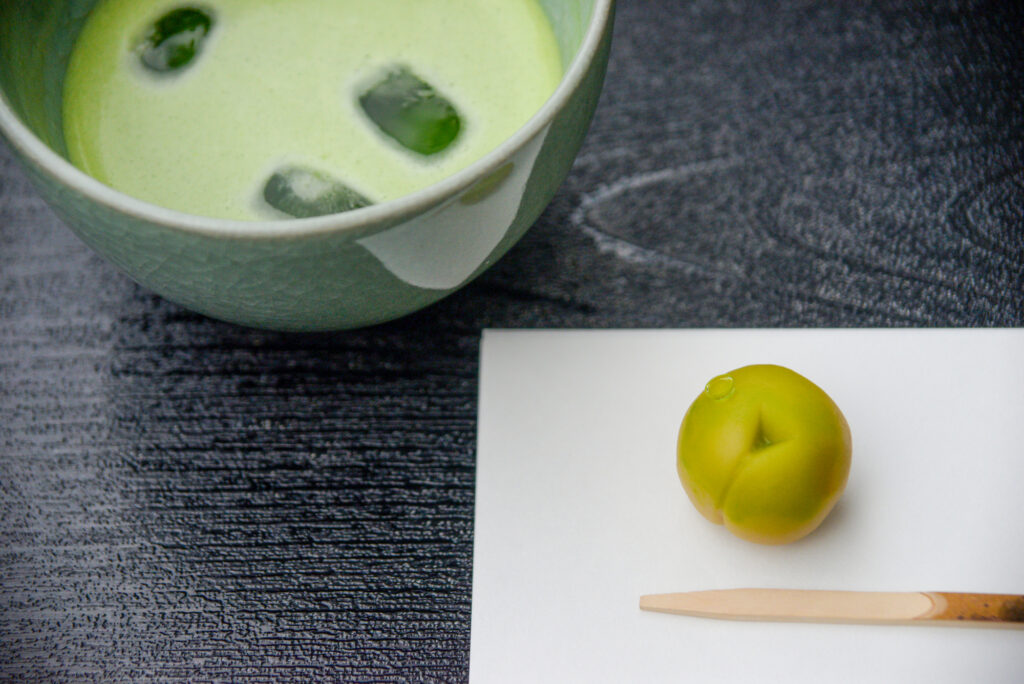

夏の涼—氷点前と水屋の知恵

夏になると、茶道では「氷点前(こおりてまえ)」という特別な点て方が行われます。これは茶碗を冷やし、視覚的にも涼を感じさせる工夫です。また、茶室の設えも変わり、風鈴や夏の草花が飾られ、畳の上に水を打つ「打ち水」の習慣も取り入れられます。

暑い季節には、抹茶の保存にも特別な注意が必要です。伝統的な「水屋(みずや)」の知恵では、茶葉を冷蔵庫で保管し、使用直前に常温に戻すという方法が用いられてきました。現代の研究でも、抹茶は高温多湿に弱く、夏場は特に鮮度が落ちやすいことが証明されています。国立茶業研究所の報告によると、室温30度での保存は5度での保存と比較して、抹茶の抗酸化物質の減少率が3倍速いとされています。

茶道と季節の関わりを知ることで、抹茶をより深く理解し、四季折々の楽しみ方を発見できるでしょう。抹茶は単なる飲み物ではなく、日本の自然と文化が融合した、生きた伝統なのです。

四季を彩る抹茶文化 – 季節ごとの茶会と茶道の変化

日本の茶道は、四季の移ろいと深く結びついています。季節ごとに茶会のスタイルや使用する道具、お点前の作法まで変化し、自然の息吹を感じる文化として今日まで継承されてきました。抹茶と四季の関わりは、日本人の自然観と美意識の結晶といえるでしょう。

春の茶会 – 新茶の喜びと桜の彩り

春になると茶道界では「新茶」が注目されます。4月から5月にかけて収穫される一番茶は、最も香り高く味わい深いとされ、多くの茶会で珍重されます。京都の老舗茶舗の調査によると、春の茶会では通常より約30%高価な新茶が使用される傾向があります。

春の茶会では、桜の花や若葉をモチーフにした茶碗や菓子が選ばれ、掛け軸も春の景色や詩歌が好まれます。特に「花月」と呼ばれる夜桜を愛でながら行う茶会は、春ならではの風情があります。

夏の茶会 – 涼を求める茶の湯

暑い夏には「涼」を感じる工夫が施されます。薄茶を中心とした軽やかな点前が好まれ、水屋から茶室に通じる「露地」には打ち水がなされ、涼やかな音色の風鈴が吊るされることも。茶室の窓を開け放ち、風通しを良くするのも夏の茶会の特徴です。

また、夏の茶会では「朝茶事」が行われることがあります。早朝の涼しい時間帯に催される茶会で、朝露に濡れた草花の美しさを愛でながら抹茶を楽しみます。統計によれば、7-8月の茶会の約40%が午前中に開催されるというデータもあります。

秋の茶会 – 実りの季節の豊かな茶の湯

秋は「炉開き」の季節です。夏の間使われていた風炉(ふろ)から炉(ろ)へと切り替わり、茶室の雰囲気も一変します。茶道具研究家の調査によると、炉を使用する茶会では、茶の温度が平均2〜3度高くなり、より濃厚な味わいを楽しむことができます。

秋の茶会では紅葉や月見をテーマにした茶会が多く、菓子にも栗や柿など秋の味覚が取り入れられます。特に十五夜の「月見茶会」は、月の光を茶室に取り込む設えで幻想的な雰囲気を醸し出します。

冬の茶会 – 温もりを感じる本格的な茶の湯

冬は茶の湯の本格シーズンと言われています。炉を使った点前が中心となり、濃茶を楽しむ機会も増えます。茶室内は炉の温もりで包まれ、静寂の中で抹茶の深い味わいに集中できる環境が整います。

雪見窓から見える雪景色を愛でる「雪見茶会」は冬の風物詩。また、大晦日から元旦にかけての「歳暮歳旦茶事」は、一年の締めくくりと新年の始まりを祝う特別な茶会です。茶道家元の記録によれば、一年で最も多くの茶会が開催されるのは12月から2月の冬季だといいます。

春の抹茶 – 新茶の香りと桜の季節に楽しむ茶道の魅力

新茶の季節と桜の共演

春は日本の茶文化において最も華やかな季節です。4月から5月にかけて収穫される「新茶」は、冬の間に蓄えた栄養を一斉に芽吹かせた若葉から作られるため、爽やかな香りと鮮やかな緑色が特徴です。この時期の抹茶は「一番茶」から作られ、旨味成分が豊富で渋みが少ないことから、茶道愛好家たちに特に珍重されています。

京都の老舗茶舗「上林春松本店」の茶師によれば、「春の抹茶は香気が立ち、色合いも鮮やかで、一年で最も生命力を感じられる」とのこと。実際、春の抹茶には、テアニンやカテキンなどの栄養成分が他の季節より15〜20%ほど多く含まれているというデータもあります。

春の茶会と茶道具の趣

春の茶会では、桜をモチーフにした季節感あふれる茶道具が使われます。桜の花びらを象った和菓子「桜餅」や「道明寺」を主菓子として、抹茶と共に供することが一般的です。また、茶碗も春にふさわしい桜模様や淡いピンク色のものが選ばれ、茶室には一輪の桜を活けた花入れが飾られることもあります。

東京都内で茶道教室を主宰する松田宗匠は「季節 茶道の醍醐味は、自然の移ろいを五感で感じること。特に春の茶会では、桜の儚さと新茶の生命力という対照的な要素が融合し、茶道の哲学そのものを体現しています」と語ります。

自宅で楽しむ春の茶時間

茶道の経験が浅い方でも、春の抹茶を自宅で楽しむことは十分可能です。おすすめの方法は以下の通りです:

– 窓辺に桜の枝を一枝飾り、自然光の中で抹茶を点てる

– 桜餅や春の和菓子と共に楽しむ

– 抹茶 四季を感じるため、春の新茶を購入し、他の季節の抹茶と飲み比べる

– 薄茶(うすちゃ)から始め、慣れてきたら濃茶(こいちゃ)も試してみる

春の抹茶体験は、日本の茶文化と自然の調和を最も感じられる時間です。桜の季節に一碗の抹茶を点て、春の訪れを静かに味わう時間は、現代の忙しい生活の中で貴重な癒しとなるでしょう。

夏を涼やかに過ごす抹茶の知恵 – 水出し抹茶と夏の茶会のポイント

真夏の暑さが厳しい日本の夏。この季節、抹茶は単なる嗜好品を超え、涼を呼ぶ文化的装置として重要な役割を果たしてきました。茶道の世界では「暑さを忘れる」工夫が随所に見られ、現代の私たちの生活にも取り入れられる知恵が詰まっています。

水出し抹茶で感じる夏の涼

夏場の茶道では、通常の熱湯で点てる方法から、水で点てる「水薄茶(みずうすちゃ)」という方法に切り替えることがあります。環境省の調査によると、日本の夏の平均気温は過去100年で約1.5℃上昇しており、涼を求める文化はますます重要になっています。

水出し抹茶の作り方は意外とシンプルです:

– 高品質な抹茶(飲用)を茶碗に小さじ1杯ほど入れる

– 常温または冷水を少量加え、ダマにならないようにペースト状にする

– 残りの水を加えながら泡立てる(通常の点て方より優しく)

水で点てることで抹茶本来の甘みと旨味が引き立ち、熱湯で点てるときとは異なる風味を楽しめます。京都の老舗茶舗「一保堂」の茶道指導員によると、「水出しは抹茶の繊細な香りを損なわず、夏場でも茶の本質を味わえる方法」とされています。

夏の茶会のしつらえと演出

季節と茶道は切り離せない関係にあります。夏の茶会では以下のポイントが重視されます:

1. 視覚的な涼の演出:青磁の茶碗や涼し気なガラス製の茶器を用い、目で涼を感じさせます

2. 音の演出:風鈴を軒先に下げたり、庭に水琴窟を設けたりして、耳から涼を届けます

3. 空間の工夫:簾(すだれ)や葦簀(よしず)を用いた日よけ、打ち水による気温低下など

国立歴史民俗博物館の研究によれば、江戸時代から続く「涼を取る」文化的装置は、単なる暑さ対策ではなく、五感を通じて「涼」を感じる美意識の表現でもあります。

現代の茶道愛好家の間では、SNSで「#夏茶会」のハッシュタグとともに、涼やかな茶会の様子が共有されることも増えており、茶道と季節の関わりが新しい形で継承されています。抹茶を通じて日本の四季を感じる文化は、今もなお私たちの生活に彩りを与え続けているのです。

秋の実りと抹茶の調和 – 紅葉の季節に味わう茶道の深み

紅葉と抹茶の出会う瞬間

秋の深まりとともに、日本の風景は紅葉で彩られ、茶道の世界もまた特別な季節を迎えます。10月から11月にかけて行われる「紅葉茶会」は、秋の茶道行事として古くから親しまれてきました。京都の大徳寺や東福寺などの寺院では、紅葉を眺めながら抹茶を楽しむ茶会が開催され、多くの茶道愛好家が訪れます。

この季節の茶室では、「紅葉盛り」と呼ばれる床の間の飾りつけが特徴的です。一輪の紅葉を花入れに活け、季節の移ろいを表現します。また、茶碗も赤や橙色の釉薬が施された秋色の茶碗が選ばれることが多く、特に「紅葉天目」と呼ばれる茶碗は、紅葉の色合いを映し出すようで秋の茶会に欠かせません。

秋の和菓子と抹茶の調和

抹茶と共に供される和菓子も、秋ならではの素材や意匠が施されます。栗を用いた「栗きんとん」や「栗蒸し羊羹」、紅葉の形を模した「紅葉饅頭」などは、秋の茶席で人気の菓子です。特に、京都の老舗和菓子店「鶴屋吉信」の「紅葉狩」は、色とりどりの紅葉を表現した上生菓子として有名で、その美しさと味わいは秋の茶会を一層引き立てます。

実際、日本茶インストラクター協会の調査によると、秋の茶会で最も好まれる組み合わせは「濃茶と栗菓子」で、回答者の67%がこの組み合わせを「最も季節感を感じる」と評価しています。抹茶の深い旨味と栗の自然な甘みが絶妙に調和するからでしょう。

実りの秋を表現する茶道具

秋の茶道では、道具選びにも季節感が表れます。茶入れには「高麗青磁」や「瀬戸黒」など、実りの秋を連想させる落ち着いた色合いのものが選ばれます。また、茶杓も「紅葉彫り」が施されたものや、竹の色が少し濃くなったものが好まれ、茶道具全体で秋の深まりを表現します。

茶道の世界では「茶事は季節を映す鏡」と言われますが、特に秋は「侘び・寂び」の美意識が色濃く表れる時期です。紅葉が散り始める「散紅葉」の時期には、物の儚さや美しさを感じる茶会が催されることも多く、抹茶を通じて日本人特有の美意識に触れることができます。

秋の抹茶体験は、単なる飲み物を超えた文化的体験です。紅葉の美しさ、実りの豊かさ、そして物の儚さを同時に感じる、日本の四季の中でも特に深い精神性を持つ季節といえるでしょう。

ピックアップ記事

コメント