抹茶と玉露の味わいの差異

抹茶と玉露の基本的な違い

「抹茶と玉露、どちらも高級茶として知られていますが、実際どう違うのでしょうか?」こんな疑問を持ったことはありませんか?日本の茶文化を象徴するこの二つの茶葉は、見た目の鮮やかな緑色から味わいまで、多くの共通点を持ちながらも、決定的な違いがあります。

抹茶は茶葉を石臼で挽いて粉末にしたもので、茶葉そのものを摂取するのに対し、玉露は茶葉を煎じて飲む浸出茶です。この製法の違いが、味わいに大きな影響を与えています。

味わいの特徴を徹底比較

抹茶の味わい:

抹茶は「旨味」と「渋み」のバランスが特徴的です。高品質な抹茶ほど甘みと旨味が強く、後味に心地よい苦みが残ります。粉末状になっているため、舌全体に広がる濃厚な味わいが魅力です。また、独特の「香り高さ」も抹茶の大きな特徴で、フレッシュな草の香りに加え、海苔のような風味も感じられます。

玉露の味わい:

一方、玉露は日本茶の中でも最高級とされ、茶葉を収穫前に約3週間遮光して栽培することで、渋み成分のカテキンが減少し、旨味成分であるテアニンやアミノ酸が増加します。そのため、抹茶よりも渋みが少なく、甘みと旨味が際立った味わいが特徴です。

農林水産省の調査によると、高級玉露には抹茶の約1.5倍のテアニンが含まれているというデータもあります。この成分差が、玉露特有の「まろやかさ」と「甘み」を生み出しています。

色と香りの違い

見た目でも両者には違いがあります。抹茶は鮮やかな緑色で、粉末状であるのに対し、玉露は針状の茶葉で、水色(すいしょく:お茶を入れた時の色)は淡い黄緑色から緑色を呈します。

香りにおいても、抹茶は粉末状のため香り成分が空気に触れる面積が大きく、より強い香りを放ちます。一方、玉露は繊細で上品な甘い香りが特徴的で、「覆い香」と呼ばれる特有の香りがあります。

この味わいの違いを理解することで、それぞれのお茶の魅力を最大限に引き出す淹れ方や楽しみ方が見えてきます。

抹茶と玉露の基本的な違い – 製法から見る高級茶の特徴

製造工程から生まれる風味の違い

抹茶と玉露は日本の高級茶として知られていますが、その製法には決定的な違いがあります。抹茶は茶葉を石臼で挽いて粉末にしたもの、玉露は茶葉を湯で抽出して飲む茶葉茶です。この基本的な形状の違いが、風味や活用法に大きな影響を与えています。

両者に共通するのは、栽培過程での「覆下栽培(おおいしたさいばい)」という技術です。収穫前の約3週間、茶樹に覆いをかけて日光を遮断することで、渋み成分であるカテキンの生成を抑え、旨味成分であるテアニンやアミノ酸を増加させます。この工程により、高級茶特有の甘みと旨味が生まれるのです。

抹茶と玉露の決定的な加工の違い

覆下栽培後の加工工程が、抹茶と玉露の特徴を分ける重要なポイントです。

抹茶の製法:

– 茶葉を蒸した後、乾燥させて「碾茶(てんちゃ)」を作る

– 茶葉の茎や筋を取り除き、石臼で細かく挽いて粉末状にする

– 一般的に1gの抹茶を作るには約1時間かかるとされる

玉露の製法:

– 茶葉を蒸した後、揉捻(じゅうねん)という工程で針状に整形

– 形を整えた茶葉を乾燥させて完成

– 抽出時に低温(50-60℃)のお湯でじっくり成分を引き出す

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の調査によると、抹茶は玉露に比べてカテキン類が約1.5倍多く含まれる一方、テアニンの含有量は玉露の方が約1.2倍高いという結果が出ています。これは抹茶が茶葉全体を摂取するのに対し、玉露は抽出された成分のみを飲むという違いに起因しています。

見た目と質感の特徴

高品質な抹茶は鮮やかな緑色をしており、粒子が細かく均一であることが特徴です。一方、玉露は濃い緑色の針状の茶葉で、淹れると透明感のある緑黄色の水色(すいしょく)になります。京都府茶業研究所の報告では、上質な抹茶の粒子サイズは5-10μm程度とされ、この微細さが舌触りの滑らかさと風味の広がりに直結しています。

味わいの比較 – 抹茶と玉露それぞれの香り・渋み・甘みの特徴

抹茶と玉露の風味プロファイル

抹茶と玉露は同じ茶葉から作られながらも、その製法と飲み方の違いから全く異なる風味特性を持っています。両者の味わいを比較すると、その違いがより鮮明に浮かび上がります。

抹茶は粉末状に挽かれた茶葉をそのまま飲むため、茶葉の成分をすべて摂取することになります。このため、抹茶特有の「旨味」と「甘み」が際立ち、同時に若干の「渋み」と「苦み」も感じられます。高級抹茶ほど、旨味が強く苦みが抑えられる傾向にあります。香りは鮮やかな草原のような清々しさがあり、口に含んだ瞬間に広がる豊かな香気が特徴です。

一方、玉露は茶葉を熱湯ではなく60℃前後のぬるま湯でじっくりと抽出するため、渋み成分が控えめに抽出されます。その結果、玉露特有の濃厚な「甘み」と「旨味」が前面に出て、まるで海苔のような独特の風味が楽しめます。香りは抹茶よりも繊細で、上品な甘い香りが特徴的です。

テイスティングで感じる違い

実際に抹茶と玉露を飲み比べると、以下のような違いを感じることができます:

– 甘み: 玉露は自然な甘みが強く、特に後味に甘さが残ります。抹茶は甘みと旨味のバランスが特徴的です。

– 渋み: 抹茶は玉露より若干渋みを感じることがありますが、高級抹茶ほど渋みは抑えられています。

– 旨味: 両者とも旨味が強いですが、玉露はアミノ酸の一種であるテアニンが多く含まれ、より濃厚な旨味を持ちます。

– コク: 抹茶は粉末を飲むため、より力強いコクがあります。玉露は繊細で上品なコクが特徴です。

– 余韻: 抹茶は口の中に長く余韻が残り、玉露は喉越しの良さと清涼感が印象的です。

日本茶インストラクターの調査によると、同じ茶園の茶葉から作られた抹茶と玉露を比較した場合、抹茶からはカテキン類が約1.5倍多く抽出され、玉露からはテアニンが約1.2倍多く抽出されるというデータもあります。これが両者の味わいの違いを科学的に裏付けています。

どちらも日本の高級茶として珍重されていますが、好みや飲む場面によって使い分けることで、日本茶の奥深さをより一層楽しむことができるでしょう。

栄養価と健康効果の違い – カテキンとテアニン含有量から見る効能

抹茶と玉露のカテキン・テアニン含有量

抹茶と玉露は栄養価と健康効果においても異なる特徴を持っています。特に注目すべきは、カテキンとL-テアニンの含有量の違いです。

抹茶は茶葉を丸ごと摂取するため、栄養素を余すことなく体内に取り込めるのが最大の特徴です。一般的に抹茶は玉露と比較して、カテキン含有量が約1.5~2倍高いとされています。特にEGCG(エピガロカテキンガレート)と呼ばれる強力な抗酸化物質が豊富で、1杯の抹茶(約2g)には約60-70mgのEGCGが含まれています。

一方、玉露は被覆栽培によってL-テアニンを多く蓄積させた茶葉から作られるため、テアニン含有量が抹茶の約1.2~1.5倍高いのが特徴です。L-テアニンはリラックス効果をもたらすアミノ酸で、玉露1杯(約3g)には約40-50mgのL-テアニンが含まれています。

健康効果の違いと日常での活用法

これらの成分含有量の違いから、抹茶と玉露では期待できる健康効果にも違いがあります。

| 健康効果 | 抹茶 | 玉露 |

|---|---|---|

| 抗酸化作用 | ◎(非常に高い) | ○(高い) |

| リラックス効果 | ○(高い) | ◎(非常に高い) |

| 代謝促進 | ◎(非常に高い) | △(やや低い) |

| 集中力向上 | ○(高い) | ◎(非常に高い) |

抹茶は高いカテキン含有量から、代謝促進や脂肪燃焼効果が期待できるため、朝や運動前の摂取がおすすめです。2018年の研究では、抹茶に含まれるカテキンを12週間摂取した被験者グループで、対照群と比較して体脂肪率が平均1.9%低下したという報告もあります。

一方、玉露はL-テアニンの高い含有量から、リラックス効果と集中力向上の両立が期待できるため、午後の仕事中や夕方のリラックスタイムに最適です。L-テアニンはアルファ波を増加させることで、カフェインの覚醒作用を穏やかにしながらも集中力を高める効果があります。

日常生活では、目的に応じて抹茶と玉露を使い分けることで、それぞれの高級茶の特徴を最大限に活かした健康効果を得ることができるでしょう。

抹茶と玉露の正しい淹れ方と楽しみ方の違い

抹茶と玉露の淹れ方の基本的な違い

抹茶と玉露は同じ高級茶でありながら、その楽しみ方には決定的な違いがあります。抹茶は粉末を湯に溶かして飲むのに対し、玉露は茶葉を湯で抽出して飲む点が最大の相違点です。この特性が、それぞれの茶の淹れ方と楽しみ方に大きく影響しています。

抹茶を点てる際は、茶せんを使って粉末を湯に溶かし、泡立てていきます。80℃前後のお湯を使い、W字やM字を描くように茶せんを動かすことで、きめ細かい泡を作り出します。この泡立ちが抹茶の風味を引き立て、舌触りを滑らかにする重要な要素となります。

一方、玉露の淹れ方はより繊細です。最適な抽出温度は50〜60℃と抹茶より低く、この低温でじっくりと成分を引き出します。日本茶研究所のデータによれば、玉露は低温で淹れることでテアニンやアミノ酸の旨味成分が最大限に引き出され、渋みの元であるカテキンの抽出が抑えられます。

道具と作法の違い

抹茶を楽しむ際には、茶碗、茶せん、茶杓、茶筅休め、茶巾などの専用道具が必要です。これらの道具は茶道の作法に深く根ざしており、点前(てまえ)と呼ばれる一連の所作によって抹茶を点てていきます。

玉露の場合は、急須、湯冷まし、茶杯などを使用します。特に玉露専用の小さな急須(玉露急須)を使うことで、少量の湯で茶葉をじっくりと抽出できます。京都の老舗茶舗「一保堂茶舗」によれば、玉露は一煎目を90秒、二煎目を60秒と時間をかけて抽出することで、その深い旨味を最大限に引き出せるとされています。

現代的な楽しみ方の広がり

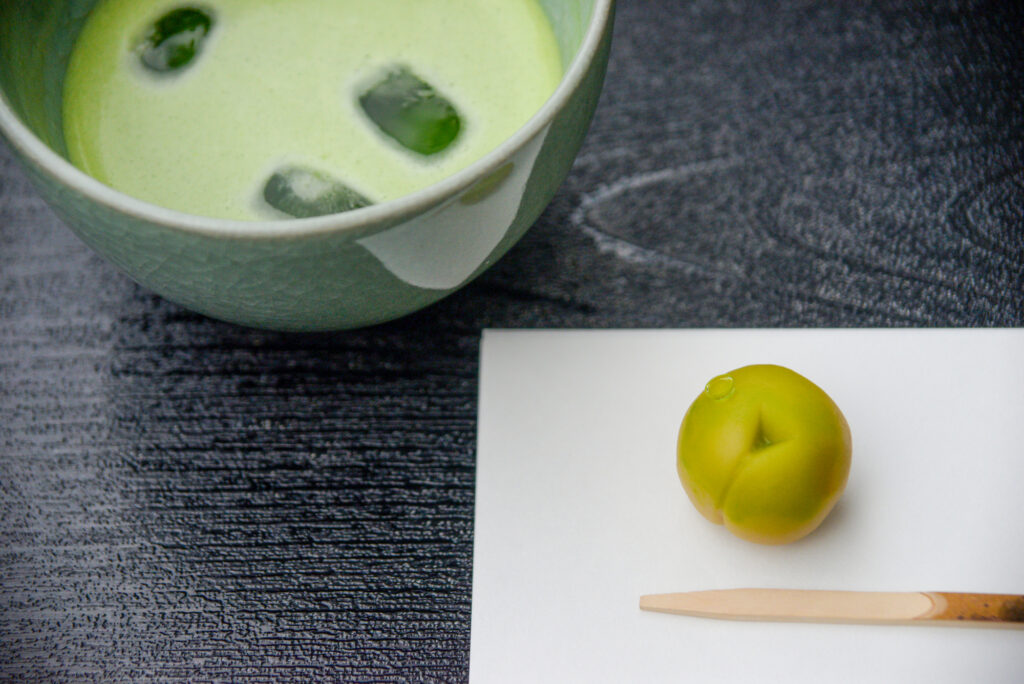

近年では、抹茶も玉露も伝統的な飲み方だけでなく、様々なアレンジで楽しまれています。抹茶はラテやスイーツ、パンケーキなど洋風アレンジが人気で、その鮮やかな緑色と強い風味が特徴を活かせます。実際、インスタグラムでは「#抹茶スイーツ」の投稿が100万件を超えており、ビジュアル面でも人気の高さがうかがえます。

一方、玉露は冷茶として楽しむ方法が広がっています。氷出し玉露は、通常の温かい淹れ方よりもさらに甘みが増し、夏の贅沢な一杯として注目されています。また、玉露の旨味を活かした料理への活用も進んでおり、高級日本料理店では玉露を使った出汁や調味料としての使用も見られます。

抹茶と玉露、それぞれの特徴を理解し、適切な方法で淹れることで、日本が誇る高級茶の真髄を存分に味わうことができるでしょう。

ピックアップ記事

コメント