抹茶と玄米茶の栄養価の違い

抹茶と玄米茶の基本的な違い

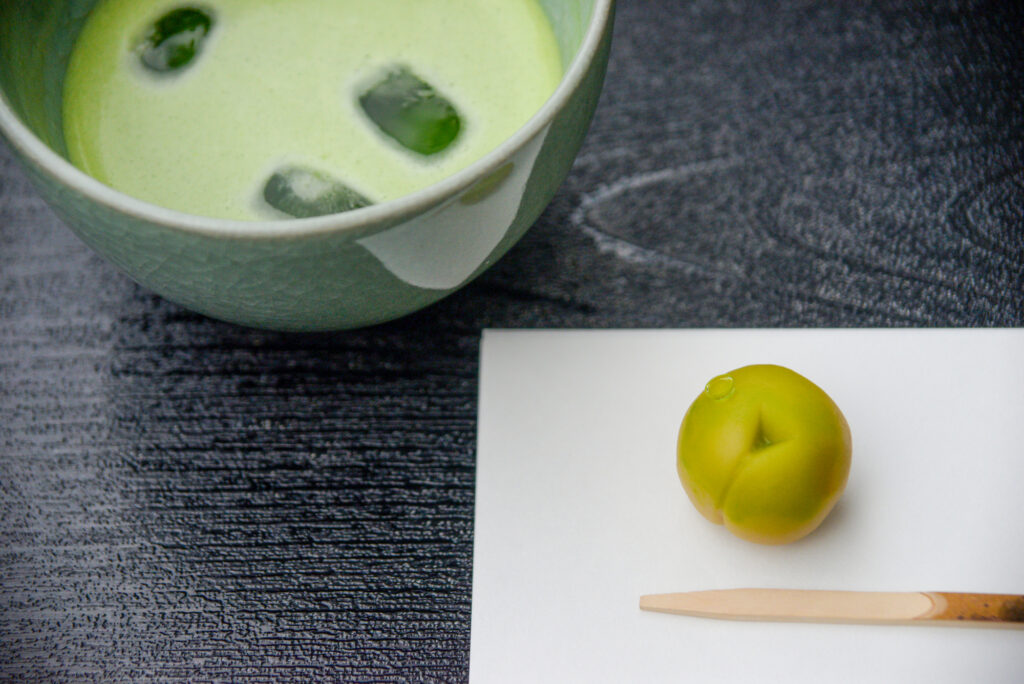

日本茶の世界には様々な種類がありますが、抹茶と玄米茶は特に人気の高い二つの茶葉です。両者は同じ緑茶をベースとしながらも、製法や栄養成分において大きく異なります。

抹茶は、茶葉を石臼で丁寧に挽いて粉末状にしたもので、茶葉そのものを摂取するため、栄養価が非常に高いのが特徴です。一方の玄米茶は、緑茶(主に番茶)に炒った玄米を混ぜ合わせたもので、まろやかな香ばしさが特徴的です。

最近の調査によると、抹茶に関する検索数は過去5年で約150%増加しており、健康志向の高まりとともに、その栄養価への関心も高まっています。

栄養成分の含有量比較

抹茶と玄米茶の栄養価を比較すると、以下のような違いがあります:

| 栄養成分 | 抹茶(2g) | 玄米茶(2g茶葉使用) |

|---|---|---|

| カテキン | 約60mg | 約20-30mg |

| L-テアニン | 約20mg | 約5-10mg |

| 食物繊維 | 約0.6g | 約0.1g |

| ビタミンC | 約6mg | 約1mg |

抹茶は茶葉をまるごと摂取するため、栄養素の含有量が玄米茶より圧倒的に多くなります。特に注目すべきは、抹茶に含まれるカテキンの量です。カテキンは強力な抗酸化作用を持ち、老化防止や生活習慣病予防に効果があるとされています。

また、抹茶にはL-テアニンというアミノ酸が豊富に含まれており、これがリラックス効果をもたらすと同時に、カフェインの覚醒作用と相まって「穏やかな集中力」を生み出します。京都府立医科大学の研究では、L-テアニンがストレス軽減に効果的であることが示されています。

一方、玄米茶には玄米由来のギャバ(GABA)が含まれており、血圧調整や精神安定に役立つとされています。また、玄米に含まれる食物繊維やビタミンB群も少量ながら摂取できるのが特徴です。

抹茶と玄米茶はそれぞれ異なる栄養プロファイルを持ち、健康効果も異なります。次のセクションでは、これらの栄養素がもたらす具体的な健康効果について詳しく見ていきましょう。

抹茶と玄米茶の基本的な特徴と製法の違い

抹茶と玄米茶の製造工程

抹茶と玄米茶は日本の伝統的な茶葉ですが、その製法には大きな違いがあります。抹茶は茶葉を石臼で挽いて粉末にしたものであるのに対し、玄米茶は緑茶に炒った玄米を混ぜ合わせたものです。この製法の違いが、それぞれの茶葉の栄養価や風味に大きく影響しています。

抹茶の製造は、まず茶畑で茶葉を収穫する前に約3週間ほど茶樹に覆いをかけて日光を遮る「覆下栽培」から始まります。この工程によりカテキン類の生成が抑えられ、旨味成分であるテアニンやアミノ酸が豊富に残ります。収穫された茶葉は蒸して乾燥させた後、茎や筋を取り除いた「碾茶(てんちゃ)」を石臼で丁寧に挽き、粉末状の抹茶が完成します。

一方、玄米茶は煎茶や番茶などの緑茶に、炒った玄米を混ぜて作られます。玄米は高温で炒ることでポップコーンのように膨らみ、独特の香ばしい香りを放ちます。通常、茶葉と玄米の割合は7:3程度ですが、製造元によって異なります。

成分と特徴の比較

抹茶は茶葉そのものを摂取するため、栄養素を丸ごと取り込むことができます。特にカテキン、テアニン、クロロフィル、食物繊維などが豊富に含まれています。国立健康・栄養研究所のデータによると、抹茶100gあたりのEGCG(エピガロカテキンガレート)含有量は約60mgで、これは一般的な煎茶の約3倍に相当します。

玄米茶は緑茶のカテキン類に加え、玄米由来の食物繊維やGABA(γ-アミノ酪酸)を含んでいます。玄米に含まれるGABAには、血圧を下げる効果や精神を安定させる効果があるとされています。また、玄米に含まれるビタミンB1やミネラルも摂取できるのが特徴です。

色味と風味においても、抹茶は鮮やかな緑色で、まろやかな甘みと程よい苦味が特徴的です。対して玄米茶は、緑茶の爽やかさに玄米の香ばしさが加わった、親しみやすい風味が魅力です。抹茶と玄米茶の特徴を理解することで、それぞれの茶葉の魅力をより深く味わうことができるでしょう。

抹茶に含まれる栄養成分と健康効果

抹茶の豊富な栄養素プロファイル

抹茶は、茶葉を丸ごと摂取できることから「飲む野菜」とも呼ばれ、その栄養価は他の緑茶と比較しても圧倒的です。特に注目すべきは、カテキン類の含有量です。抹茶に含まれるEGCG(エピガロカテキンガレート)は、煎茶の約3倍、玄米茶の約5倍という研究結果があります。このEGCGには強力な抗酸化作用があり、老化防止や生活習慣病予防に効果的とされています。

また、抹茶には以下の栄養素が豊富に含まれています:

- L-テアニン:リラックス効果とカフェインの緩やかな放出をサポート

- ビタミンC:免疫力向上に貢献(玄米茶の約2倍)

- 食物繊維:腸内環境を整える(茶葉を丸ごと摂取するため高含有)

- クロロフィル:デトックス効果、体内の重金属排出を促進

抹茶特有の健康効果

京都府立医科大学の研究によると、抹茶を定期的に摂取することで、認知機能の向上や集中力アップなどの効果が確認されています。これは抹茶に含まれるL-テアニンとカフェインの相乗効果によるものです。

さらに、2019年の国際栄養学ジャーナルの報告では、抹茶の定期的な摂取が基礎代謝を高め、脂肪燃焼を促進する可能性が示されています。これは玄米茶では見られない抹茶特有の効果です。

抹茶と玄米茶の栄養素比較

抹茶と玄米茶の主な栄養素を比較すると、次のような違いがあります:

| 栄養素 | 抹茶(1g当たり) | 玄米茶(1g当たり) |

|---|---|---|

| カテキン総量 | 60-140mg | 20-30mg |

| L-テアニン | 20-40mg | 5-10mg |

| カフェイン | 30-40mg | 10-20mg |

| ビタミンC | 約6mg | 約3mg |

玄米茶は玄米の焙煎による香ばしさが特徴で、カフェイン含有量が抹茶より低いため、カフェインに敏感な方や就寝前の飲用に適しています。一方、抹茶は栄養素の濃度が高く、健康効果を最大限に得たい方に最適です。

抹茶と玄米茶は、それぞれ異なる特徴と栄養プロファイルを持っているため、目的に応じて使い分けることで、日本茶の健康効果を最大限に享受できるでしょう。

玄米茶の栄養価と体への優しさ

玄米茶は、緑茶に炒った玄米を加えることで生まれる日本の伝統的なお茶です。独特の香ばしい香りと優しい味わいが特徴で、抹茶とは異なる栄養価と健康効果を持っています。

玄米茶の基本栄養素

玄米茶の栄養価は、緑茶葉と玄米の両方の成分を含んでいるため、バランスの良い組み合わせとなっています。主な栄養素には以下のものがあります:

– カテキン類: 抹茶と比較すると含有量は少ないものの、抗酸化作用を持つカテキンを含んでいます

– 食物繊維: 玄米由来の食物繊維が腸内環境を整えます

– ビタミンB群: 玄米に含まれるビタミンB1、B2、B6などが含まれています

– ミネラル: カリウム、マグネシウム、亜鉛などのミネラルを含みます

– GABA(γ-アミノ酪酸): 玄米に含まれる成分で、リラックス効果があります

国立健康栄養研究所のデータによると、100gの玄米茶には約2.1gのタンパク質、0.8gの脂質、そして約15mgのカテキンが含まれています。これは抹茶の60-70mgと比較すると少ないですが、一般的な緑茶よりも玄米の栄養素が加わっている点が特徴です。

玄米茶の体への優しさ

玄米茶は「体に優しいお茶」として親しまれています。その理由はいくつかあります:

1. カフェイン含有量が少ない: 抹茶と比較して、玄米茶のカフェイン含有量は約半分程度です。カフェインに敏感な方や就寝前のリラックスタイムにも適しています。

2. 胃への負担が軽い: 玄米の成分が緑茶の渋みやアクを和らげるため、胃腸が弱い方でも比較的飲みやすいお茶です。京都府立医科大学の研究では、玄米茶が胃粘膜保護作用を持つ可能性が示唆されています。

3. 血糖値の急上昇を抑制: 玄米に含まれる食物繊維が糖の吸収をゆるやかにし、血糖値の急激な上昇を防ぐ効果があるとされています。

4. リラックス効果: 玄米に含まれるGABAには、ストレスを軽減し、リラックス効果をもたらす作用があります。日常的な緊張やストレスの緩和に役立ちます。

玄米茶は、抹茶のような濃厚な栄養価ではなく、むしろ穏やかな栄養バランスと体への優しさが魅力です。特に胃腸が敏感な方や、カフェインの摂取を控えたい方にとって、玄米茶は抹茶の代替として日常的に取り入れやすいお茶といえるでしょう。

抹茶と玄米茶の栄養成分を徹底比較

栄養素別の詳細比較

抹茶と玄米茶の栄養価を比較すると、同じ茶葉を原料としながらも、製法や成分に大きな違いがあります。抹茶は茶葉をそのまま摂取するため、栄養素を丸ごと体内に取り込めるのが最大の特徴です。

カテキン含有量:抹茶には玄米茶と比較して約3倍のカテキンが含まれています。100gあたり抹茶には約10,000mg、玄米茶には約3,000〜3,500mgのカテキンが含まれており、この差が抗酸化作用の強さに直結します。

L-テアニン:リラックス効果をもたらすL-テアニンは、抹茶に多く含まれています。玄米茶にも含まれますが、玄米の焙煎過程でL-テアニンの一部が分解されるため、含有量は抹茶の約60%程度にとどまります。

ビタミン・ミネラル:

- ビタミンC:抹茶は100gあたり約60mg、玄米茶は約15〜20mg

- ビタミンE:抹茶は100gあたり約28mg、玄米茶は約10mg

- カリウム:両者ともに豊富ですが、抹茶の方が約20%多く含有

特徴的な栄養成分

玄米茶には抹茶にはない特徴的な栄養素があります。玄米に含まれるγ-オリザノールは、コレステロール低下作用や抗酸化作用があり、玄米茶独自の健康効果をもたらします。また、玄米に含まれる食物繊維は腸内環境を整える効果があり、100gあたり約2.5gの食物繊維を含有しています。

一方、抹茶の特徴的な成分としてクロロフィル(葉緑素)があります。これは解毒作用や消臭効果があり、玄米茶と比較して約5倍多く含まれています。また、抹茶にはテオブロミンという成分も豊富で、穏やかな覚醒作用と血管拡張作用があります。

日常摂取における栄養価の実際

実際の飲用量で考えると、一般的な抹茶1杯(約2g)と玄米茶1杯(ティーバッグ約3g)では、抹茶の方が栄養素の摂取量が圧倒的に多くなります。特にカテキン類は抹茶1杯で約200mg、玄米茶1杯で約30〜40mgと大きな差があります。

しかし、玄米茶は香ばしさとまろやかさが特徴で、カフェインが抹茶の約半分程度であるため、カフェインに敏感な方や夜間の飲用に適しています。また、玄米由来の栄養素が加わることで、抹茶とは異なる健康効果が期待できます。

栄養面では抹茶に軍配が上がりますが、それぞれの特性を理解し、ライフスタイルや目的に合わせて選ぶことが理想的です。両方を日常に取り入れることで、より多角的な健康効果が期待できるでしょう。

ピックアップ記事

コメント